Passata è la tempesta. Dell’alluvione, e di altre calamità è un’antologia di narrazioni in giallo e nero raccolte da Alberto Eva, alla quale partecipo con Sabatino e la catastrofe del risanamento, terza delle mie storie ambientate ai tempi di Firenze Capitale, aventi per protagonista Sabatino Arturi, personaggio a tratti appassionato, a tratti ironico.

Come ben spiegato nel brano della prefazione di Eva, sotto ripotato, l’antologia inizialmente doveva comprendere racconti gialli e noir legati all’alluvione di Firenze, ma in seguito il tema è stato ampliato alle catastrofi e calamità, in generale.

Nel mio racconto ho parlato di una catastrofe provocata dall’uomo: la distruzione di buona parte del centro medievale di Firenze avvenuta alla fine dell’Ottocento. Ho cercato di spiegare le cause di questa gigantesca operazione immobiliare (coinvolse 70.000 metri quadri del centro storico dal quale furono sfollati quasi 6.000 abitanti) che con la nostra attuale sensibilità non può che essere considerata una delle maggiori catastrofi urbanistiche mai avvenute, tra quelle non dovute a eventi bellici o a calamità naturali. La storia si snoda dal 1865 al 1894 e mette in correlazione il lungo processo che portò al “risanamento” del centro, con la presenza in Firenze di un fortissimo movimento anarchico.

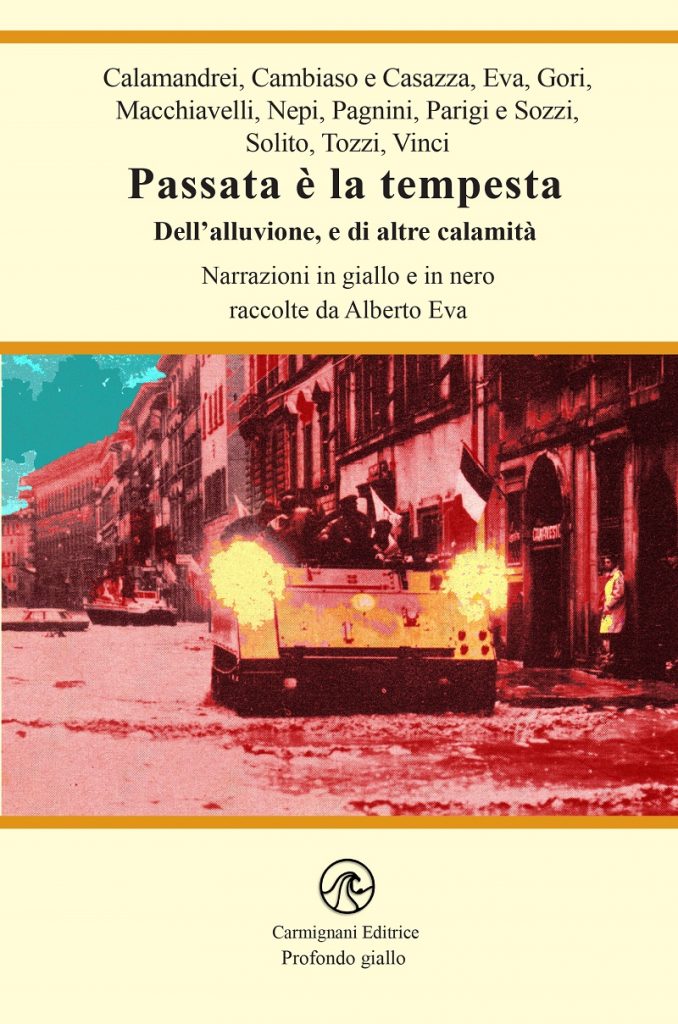

L’antologia è curata da Alberto Eva e pubblicata da Carmignani Editrice.

GLI AUTORI

Racconti di: Sergio Calamandrei, Daniele Cambiaso e Rino Casazza, Alberto Eva, Leonardo Gori, Loriano Macchiavelli, Daniele Nepi, Maurizio Pagnini, Riccardo Parigi e Massimo Sozzi, Enrico Solito, Enrico Tozzi, Federigo Vinci.

A cura di Alberto Eva.

DALLA PREFAZIONE DI ALBERTO EVA (con alcuni tagli, a cui Eva non avrebbe mai acconsentito; ma li ho fatti lo stesso, tanto, per fortuna, lui non sa andare su internet)

L’antologia che vado a presentare fu pensata nel 2016; contemporaneamente a quella che ha poi visto la luce, dedicata all’indimenticabile Graziano Braschi (alla cui memoria la presente raccolta rende esplicito, affettuoso più che doveroso, omaggio), dal titolo “Grazie, Graziano” (Carmignani Editrice, 2016).

Nella forma inizialmente proposta, doveva accogliere solo racconti, non necessariamente gialli, che si svolgessero al tempo della storica alluvione che colpì Firenze nel 1966. Era un modo per celebrare la ricorrenza del cinquantesimo anniversario dello sciagurato evento, in analogia con quello usato da Graziano Braschi, che aveva proposto, ad una serie di autori, di partecipare alla formazione di un’antologia dedicata al 150° anniversario dell’investitura di Firenze a Capitale d’Italia. Sfortunatamente, fu l’ultima fortunata (e scusare il bisticcio) iniziativa culturale del caro amico, colto mentre era ancora immerso in mille progetti, da quell’impareggiabile organizzatore che era. Vide la luce: è “Firenze Capitale Noir” (Carmignani Editrice, 2015).

Nacque, da subito, una serie di ostacoli.

Il campo andava ristretto ai soli autori fiorentini, essendo perfino ovvietà, osservare che Loriano Macchiavelli da Bologna poco sapeva, di quanto avvenuto dalle nostre parti; e non è il soggetto che si mette a scrivere partendo dall’idea che siccome è lui, a stendere il testo, se infila una serie di bischerate chissenefrega perché lui se lo può permettere. È Loriano medesimo, che non permette a se stesso un atteggiamento del genere.

Come dire, una perdita secca.

Inoltre.

Salvo il sottoscritto, pensionato INPS, i mentovati autori fiorentini lavorano, per guadagnarsi la pagnotta. Avevano il tempo necessario ad elaborare il racconto per l’antologia dedicata a Graziano, che urgeva, a celebrare il primo anniversario della scomparsa dell’esperto che aveva così ben orientato gli autori chiamati a partecipare, compreso il sottoscritto (e niente vale che il mio primo giallo sia stato pubblicato nel 1980, quando Graziano era per me uno sconosciuto e nemmeno illustre). Non per quella che rievocava l’alluvione che, a parte quello dedicato alla stesura materiale, per sua peculiare caratteristica, richiedeva tempo.

…Perché, bischero che sono, avevo proposto il tema, senza tener conto che gli altri autori fiorentini sono come la Gigliola Cinquetti: non hanno l’età. Nel 1966, contavo già ventisei anni, ed ho ricordo passabilmente vivido, della successione degli eventi legati a quel porco dell’Arno in vena di esondare. Questo, in ragione di una serie di circostanze personali legate a quei fatti. Gli altri autori, o non erano nati, oppure erano ragazzini, all’epoca. Si otteneva che avrebbero dovuto fare ricerche, per non scrivere bischerate. Va bene che c’era “nonno Eva” pronto ad intervenire facendole rilevare ma… come fidarsi di un quasi ottantenne? Esistevano prove sicure della sua lucidità mentale? Unica certezza, un carattere pestifero…

E poi, ad esser franchi, è umiliante, per uno scrittore, confrontarsi con un vecchio pazzoide anche dotato di bassa scolarizzazione, che ti rivede le bucce, e magari con piglio al tempo stesso presuntuoso e sarcastico. È la cifra del soggetto, e non ci si schioda.

La realizzazione del progetto fu rimandata a tempi migliori, anche se ci toglieva la possibilità di partecipare al banchetto della cadenza “a metà secolo” del “noto alluvione” (mi è toccato sentire anche questa)… È stata la manna. Col senno del poi, procrastinare ci ha sottratto all’orgia… L’antologia sarebbe finita nel calderone; nell’indistinto dell’assalto filibustiere al galeone carico d’oro (di princisbecco, beninteso).

Ora, Passata è la tempesta … e l’orgia, e l’ammucchiata…

È possibile recuperare il progetto; prendendoci il nostro piccolo spazio, in solitaria.

Con un aggiustamento di tiro… abbiamo convenuto che una serie di racconti basati sull’alluvione (a parte le difficoltà pratiche sopra indicate), e con tutta l’abilità che ogni autore era preparato a mettere in campo, alla fin delle fini sarebbe risultata pallosa. Monotona, asfittica, in quanto troppo monotematica, articolata com’era su un evento ristretto, locale; che, a distanza di cinquant’anni, avrebbe interessato soltanto di abitanti che si trovano all’interno della ex cinta daziaria di Firenze, o poco più.

E fermo restando che all’impresa avremmo potuto associare solo autori fiorentini.

…Ma siccome il nostro Paese, di catastrofi naturali ne ha subite tante…

…Ma siccome il nostro Paese, di catastrofi innaturali ne ha viste tante…

…Ma siccome il nostro Paese è il mondo: perché porci i limiti dei confini…? mercanzia inventata dall’uomo, per dividere…

…Consultati altri autori, ci venuto di allargare la cerchia dei partecipanti all’impresa, nel frattempo recuperando anche Loriano Macchiavelli, e di sottrarci al tema, ristretto, dell’alluvione di Firenze, per darci altre prospettive: di calamità naturali ed anche no, toscane ma non necessariamente, italiane ma non l’ha ordinato il medico, innaturali, volendo, pur consci che finisce in politica ma in fondo perchennò? Ormai trascorse (“Passata è la tempesta”), ma non è un articolo di fede.

In atto; iniziate anni prima.

SABATINO E LA CATASTROFE DEL RISANAMENTO

Il racconto col quale ho partecipato a Passata è la tempesta s’intitola Sabatino e la catastrofe del risanamento e ha per protagonista il Sabatino Arturi, dapprima giovane entusiasta del nuovo Regno che si è appena creato, poi, più maturo testimone di un mondo che è sempre stato spietato con i più poveri. Ma oltre a questa, dalla lettura del racconto traspare il fatto che tante altre dinamiche, più o meno perverse, che noi riteniamo proprie dei nostri tempi, sono sempre esistite.

Il racconto è un’opera di fantasia ma tutti gli eventi storici narrati, compreso l’attentato del 1878, corrispondono fedelmente alla realtà. Per meglio illustralo, ho predisposto un articolo dove sono raccolte molte foto della piazza del Mercato Vecchio e della sua demolizione.

L’INCIPIT DEL RACCONTO

25 febbraio 1894, in Firenze, zona del Mercato Vecchio

– È una catastrofe, Arturi! Una catastrofe!

Il vecchio scuoteva la testa, lacrime silenziose solcavano le sue guance.

– Peggio, molto peggio delle alluvioni del 1844 e del 1864 – aggiunse. – E stavolta non è la natura a distruggere Firenze, siamo noi!

Non sapevo che dire per consolarlo.

In quel momento, preceduta dall’urlo di un muratore, cadde dal quarto piano una parete dell’appartamento posto sopra quello abitato da Guido Panerai, fino a poco tempo prima. Le altre case medievali che sorgevano sul lato opposto della strada erano già state abbattute. Ci eravamo inerpicati sulle loro rovine e potevamo assistere a distanza di sicurezza alla distruzione dello stabile dove il settantenne era nato, e, prima di lui, suo padre. I detriti piombarono al suolo, generando una nuvola immane, che ci raggiunse, costringendoci a coprire la bocca coi fazzoletti.

Accanto a noi c’era Elena che, con gli occhi sbarrati, fissava, come incantata, il veloce lavoro degli operai. Aveva sei o sette anni meno di me, che andavo per i cinquantadue, ma lei, che era stata sempre così bella, ora pareva superami molto in età, come se tutta la sua vita di stenti le fosse improvvisamente piombata addosso.

– Andiamo, rimanere qui è una sofferenza inutile – dissi, mettendo una mano sulla spalla del vecchio.

– Siamo noi! Siamo noi! – continuava a ripetere.

Feci per portarlo via. Porsi l’altra mano anche a Elena, ma lei scosse il capo.

– Ora sono arrivati al nostro appartamento – disse. – Devo vederlo!

Trascinai Panerai sino a quella che in precedenza era stata Piazza del Mercato Vecchio ed era adesso divenuta la piazza nuova del centro, intitolata a Vittorio Emanuele II, la cui statua equestre torreggiava su un panorama incongruo, formato da vecchi edifici medievali superstiti, da fondamenta di case e torri abbattute, da cumuli di materiali di risulta, dal cantiere per la costruzione del gigantesco arcone che avrebbe sovrastato Via degli Strozzi, da nuovi palazzi, già costruiti e funzionanti, tra i quali, quello dove la sera si folleggiava al Caffè Chantant Trianon, inaugurato nel 1891.

A camminare in mezzo a quello strazio mi sanguinava il cuore; 70.000 metri quadri della vecchia Firenze medievale sventrati: si stavano perdendo 26 antiche strade, 20 piazze, 3 giardini, 18 vicoli e chiassi; svanivano 341 immobili abitativi, 451 botteghe, 173 magazzini, 5 corti; sfollate e disperse per la città 1.778 famiglie, 5.822 persone; dei 1.091 proprietari costretti a vendere o espropriati, soltanto 6 sarebbero stati ancora tra i possessori delle sole 63 proprietà risultanti dopo la gigantesca spoliazione: occorreva disporre di enormi capitali, infatti, per poter partecipare alle aste dei grandi lotti messi all’incanto e ricostruire interi palazzi.

Giungemmo in piazza del Duomo, dove spiccava il cantiere del palazzo dell’Arcivescovado. Lo stavano demolendo, per poi ricostruirlo arretrato di una ventina di metri, al fine di creare spazio attorno al Battistero e permettere l’allineamento tra il fabbricato e la larga via nuova che portava nell’ancora incompleta Piazza Vittorio Emanuele II.

– Tutta la nostra storia: perduta! – continuò, disperato, il mio amico. – Il cuore antico della nostra città, cancellato per far posto agli anonimi palazzi dei capitalisti. Il popolo, scacciato e messo in mezzo a una strada. Tutti i miei compagni, dispersi.

E mi tornò in mente il giorno, una vita fa, in cui avevo incontrato per la prima volta, lui e i suoi compagni.

Febbraio 1865, in Firenze, capitale del Regno

Quando conobbi Guido Panerai, avevamo trent’anni di meno. Ero allora un ventitreenne entusiasta; felice perché la mia città era stata scelta per diventare la capitale del Regno. Pensavo che ciò ci avrebbe portato gloria, onori e ricchezze e avrebbe reso la nostra amata Firenze una città moderna, togliendole quella cappa di provincialità che ci asfissiava. Qualche giorno prima, il tre febbraio del 1865, ero tra quelli che avevano accolto festanti Vittorio Emanuele II, finalmente arrivato in città. A distanza di una settimana, col mio amico Cosimo Leoni, stavamo ancora commentando quella serata favolosa, di fiaccole e bandiere. Entrammo, per farci una bevuta dopo cena, alla Birreria Bomboni, detta delle Pappe, perché l’ingresso era in Via delle Pappe, ora intitolata a Folco Portinari. Io e Cosimo eravamo sottotenenti di complemento del 2° granatieri, ma quella sera vestivamo in borghese. Attraversai sollecito le prime sale, riccamente addobbate, per giungere alla stanza più interna, stretta e disadorna, dove erano soliti ritrovarsi, dopo mezzanotte, i frequentatori abituali della birreria. Era così angusta che, di fatto, vi si teneva un’unica conversazione dove si aveva modo di essere aggiornati, con abbondanza di dettagli, su tutto quel che accadeva in città.

Cosimo dette un’occhiata dentro e disse: – No! C’è il Dolfi; quello sta sempre a parlare di politica… Torniamo nella prima sala. Ho visto un mio amico appena arrivato da Torino; prendiamo una birra con lui.

Guardai anch’io nella stanzetta e vidi su un divano la figura massiccia di Giuseppe Dolfi, un fornaio capopopolo mazziniano che aveva guidato la rivolta pacifica del 1859 contro i Lorena. Accanto lui, stava un uomo stempiato dai capelli lunghi, con una barba abbondante e selvaggia, che lo faceva assomigliare a un orso. Non l’avevo mai visto prima; parlava appassionatamente, con accento straniero.

– No – risposi. – Ti raggiungo dopo, voglio sapere chi è quel tizio. – Quindi, entrai nella saletta e mi accomodai su uno sgabello.